編者按:2013年夏天,在青海囊謙喬美博物館外,喬美仁波切坐在鮮花盛開的草原上,談起了自己的上師噶千仁波切。他說:“對一個佛教弟子來說,想學習菩薩行為,多見一些(噶千仁波切)這樣的上師,非常重要。不要只接觸與自己一樣的人,因為你提高不了自己,改變不了自己。如果真正地相信因果,下輩子想繼續修行,有度化眾生的大乘心願,尋找的上師應該是噶千仁波切這樣的。”

我第一次見上師是八十年代初,我七八歲的時候。上師到我們嘉塘草原[注1]做法會,媽媽帶我去。上師坐在白色的布帳篷裡,笑眯眯的,看上去很慈祥。我想:“這個老人家很可愛啊。”其實上師那時候只有四十幾歲。我看他摸很多人的頭頂,好像保佑平安。回家後我一直想,那個老爺爺真可愛,要是再見到他多好啊。家裡人說他是噶千仁波切,很大的活佛。“他是佛嗎?是人還是佛?和我們是不是一樣?”我總是想著他,“如果跟著這個老爺爺的話,肯定特別好!”

我不知道,當時上師受直貢法王之托,到處尋找直貢噶舉十幾位大德的轉世靈童,這一次是來尋找八世喬美仁波切的轉世靈童[注2]。一年後,老爺爺又來了,來我家牧場住了兩天,僧人們吹號、念經,我覺得太好聽了!我想,我也在裡面的話,多好啊,我以後一定要和他們在一起!老爺爺一直笑眯眯的,我們家擺了一些糖果,他給了我一些,我特別高興,覺得這個老爺爺太好了!

他幫我剪頭髮做皈依,後來又拿出一點酥油,抹在我的頭頂和鼻子上,有臭臭的味道,那就是噶爾寺轉經筒下面的酥油。我特別開心,心想,我將來是不是可以跟他一起去寺院?

他又走了。“唉呀,這個人怎麼又走了呢?”我一下子覺得家裡空空蕩蕩的。“他什麼時候回來?”大家說不知道。我問爸爸:“他為什麼給我弄頭頂?”我不知道皈依是啥意思。爸爸說,這就是說,以後不能抓小動物,不能傷害小鳥小兔了。爸爸說:“你剪掉的頭髮他不是拿走了嗎?”我說是啊。爸爸說:“如果你傷害了小動物,他都可以從頭髮上看出來。”我說:“這麼嚇人!”爸爸說:“你抓小動物抓多了,你的頭髮就會變顏色。那個老爺爺再回來,就會拿出你的頭髮給你看。你是逃不掉的。你要多念六字真言,多幫助小朋友,千萬不能傷害小動物啊。”爸爸還說,那個老爺爺拿走的頭髮裡面,有我的信號,“你記得他拿酥油在你頭頂上抹了一下嗎?”我說“是。”爸爸說,用酥油一抹,我被拿走的頭髮上就有我的信號了。我真的相信,真的害怕了。

上師做皈依的時候,給了我一個名字,以前我叫更卻紮巴,現在他給我改為更卻達娃紮巴,就是“至寶月稱”的意思。當他第三次來的時候,給我沐浴。他確認我是轉世靈童的時候,也沒有宣佈,只是對爸爸說:“這是個好孩子,要他好好學習。”再後來,寺院裡的洛千仁波切和一些僧人來了,說“這個活佛”是他們寺廟的,要帶回去。

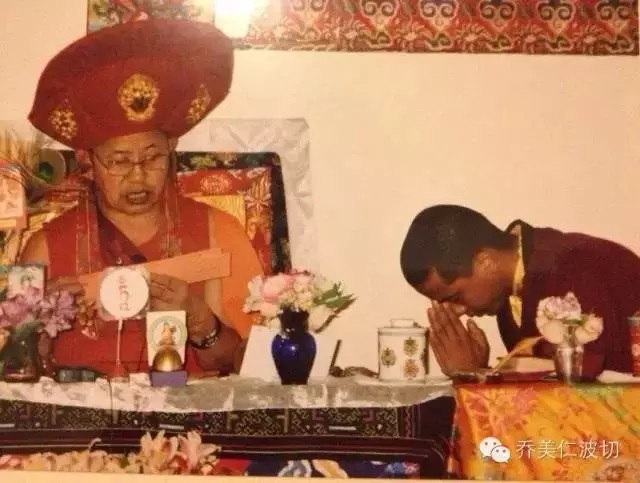

在我10歲時,他們把我帶到囊謙,在摩耶寺坐床。噶千仁波切的噶爾寺也邀請我去坐床,我想,終於可以再見到老爺爺了。當時我就知道什麼是“喇嘛活佛”了。到那裡見到了老爺爺,他和僧隊迎接我,給我供養曼劄、獻哈達、念經,給了我很多學習的經文。很快我就回自己的寺院了,我一直想,為什麼這個上師和我相處的時間總是這麼短?

後來師父來我的寺院和附近村莊開法會。晚上,師父有時給我們灌頂、口傳,有時去給老百姓念經。我印象最深的是,晚上我睡了,師父很晚回來,總是悄悄地進門,坐下打坐。在我記憶中,上師從來不躺下睡覺的,不管我什麼時候迷迷糊糊醒過來,總是看到師父在旁邊打坐。我一醒過來,他馬上打招呼:“孩子,怎麼了?需要什麼嗎?”我特別幸福,特別踏實,特別安全,他24小時不睡覺,似乎是保護著我。不僅是我,我們這些小僧人都得到他的照顧。我心裡很美,就和跟父母在一起一樣。

他教我念經、打坐、觀想、儀軌。我認真地學,他教我一次,第二次我絕對不會犯錯,包括打手印。他特別高興,總是拍著我的肩膀說:“哎呀,孩子,你真棒!”我也不明白他為什麼那麼高興。

他小時候,上一世喬美仁波切和洛千仁波切教給他很多東西,現在他好像要還給我們。“你們留給我的東西,現在還給你們。”他說。我覺得理所當然。(笑)。大家都說:“喬美仁波切聰明,學得好,聽話,家族是吉拉氏族[注3],他前世是王子。”都是些讓我傲慢的東西。慢慢地我覺得自己了不起了:“我是活佛,我是囊謙王子的轉世,我來自吉拉家族。”而且師父教我的,我學得很快,我會吹嗩呐,做朵瑪,做壇城,都學得很好,我的自我很高,好像自己真有佛菩薩的感覺了。

師父雖然在身邊,我很尊敬師父,但他的教育還沒對我產生很大影響。當我離開家鄉時,覺得世界上最偉大的人是媽媽。在寺院幾年後,爸爸的重要性變得更大了,因為爸爸總是教導我不要傷害小動物,為別人著想。我在爸爸的教育中成長。

慢慢長大了,到我16歲時,白玉達唐寺的堪布丹增到了噶爾寺,師父叫我過去。以前師父教過我一些共加行和不共加行,但四加行沒修過。師父說:“這次一定要開始修四加行了。”他是下命令,以前從來沒有過這種語氣。師父給我大圓滿的灌頂,教我觀想,然後要我跟堪布學。堪布教我很多修大圓滿的竅訣。這時候,我心裡對師父有了一點點變化,感覺上師好像不一樣了,不是我以前想的那樣簡單。

回到寺院閉關修四加行,開始有點像小時候一樣,想念他慈悲的面孔。特別是修上師相應法,開始感覺到他對我的影響。修完四加行,再修頗瓦法。堪布教我,師父給我輔導。其實師父已經教過我這些,但可能想讓我學得更扎實一點。師父有時候莫名其妙地問我一些問題,應該是考核我。

我修了兩遍四加行後,想上佛學院。我先在群則寺閉關6個月,修語獅子文殊菩薩[注4]和白文殊菩薩[注5]。結束後又去江瑪佛學院學習三年。

記得我回來後,有件很特別的事。一次上師和我們做法會,我們散會出來,一個瘋女人突然拿著水瓢往我們身上灑水,師父身上被她灑濕了。我們很害怕,也很生氣。大家很尊敬喇嘛,沒人敢這樣。很多人想打她。但師父很高興地拿過她的水瓢,笑呵呵地把水灑在她頭上。師父對大家說:“不要打她,她是在自己的世界裡,我們不知道她在想什麼。讓家裡人把她帶回去吧。”他又對她笑著說:“你再過來,我就再給你灑水。”她也笑著看著師父。作為一個大活佛,如果有人對自己這麼不恭敬,一般來說會不高興的,因為守著那麼多人,丟面子嘛。但師父不這樣。

我們再進到經堂的時候,我有點害怕,心裡琢磨:“那個瘋子會不會進來?”師父感覺到我的緊張,說:“別害怕啊,好好念經。她在她的世界,我們在我們的世界。她就是過來又能怎麼樣?最多把你拉下去嘛。”

我說:“啊?不會吧?”

師父笑了:“哈哈,逗你的。你不要在意啊。”

我沒說什麼,但心裡想,把我拉下去多丟人啊?其實是我的“自我”太強了,放不下自己。

老人、病人,只要對他有要求,他一定滿足他們。出去念經,有時騎馬,有時坐拖拉機,甚至步行,他特別照顧貧窮的家庭。他很少休息,簡直像機器一樣,不像人。我們幾個年輕活佛一直在觀察他的行為中成長。

前幾天我見到一位活佛師兄,師兄說,我長大後,開始回憶起一件一件師父的往事。一次他們做法會時,不太珍惜食物,有個僧人將一塊手指大小的餅子扔灰裡了,上師撿了起來,大家不明白。下次吃飯的時候,上師從懷裡拿出那塊餅,拍拍灰吃掉了。師兄說:“上師的行為,讓我深深地記住了。”他長大後,看到有人浪費食物,就想起上師的行為。

我後來又去各個佛學院,接觸各個上師,接受各種灌頂。後來又去內地、香港,最後在北京學習。這期間七、八年沒見師父。

隨著不斷的學習,我對佛教更理解了。慢慢的,上師對我的影響越來越大。他對老人、病人、窮人、誹謗他的人的態度,他在牢裡的故事,慢慢對我產生影響,我真的感到上師是活著的菩薩。我越來越想他,而不太想爸爸媽媽了。我對父母有責任,我要照顧他們,安慰他們。但對上師的想念太強烈了,白天想,做夢也想,有時候恨不得立即見到上師,聽他的教誨。

以前上師讓我們學《佛子行三十七頌》,教我們《普賢王如來願文》、《恒河大手印》。我覺得《三十七頌》太簡單了,不就是菩提心嘛。他當時每天念誦皈依發心:“願諸眾生永具安樂及安樂因。”我挨著他,他念我也念:“願諸眾生永離眾苦及眾苦因。”但我念是念,心裡覺得很平常。但他是真的用菩提心。

我長大認識到,他講法和別人不一樣。他講的不是簡單的理論,而是親身經驗過的。比如和你說糖,他講的是他吃過的感受,不是書本上的理論,是他的經驗、體驗,那一定是真的。我開始時刻反省,心裡監督自己:你其實是個凡夫,你不是以前所認為的大活佛,你只是一個佛教徒。上師才是真正了不起的,我要跟著他學習。這種感覺越來越強烈,就像小孩愛戴、依賴母親一樣。

當自己覺得修行上不精進的時候,特別想見上師。跟他在一起,他講不講法沒關係,只要在他身邊一兩天,就能保持一個真正的佛教徒的心、修行人的精神,能平靜下來,就像水要沸騰起來時,往裡面倒了一杯涼水,心又平靜下來。自己的貪嗔癡就像沸騰的水,上師就像清涼的水。以前覺得依止某一個上師並不重要,可以靠自己的能力學習佛教。但情況真不是這樣!你也許會越來越傲慢,變得不是修行人,甚至連普通佛教徒都不如。

現在一兩年沒見,就非常想念上師。見到佛教徒,我就想:“唉呀,他們一定要見噶千仁波切。”他們都有自己的上師,但我希望他們見噶千仁波切,他會讓你明白很多道理。噶千仁波切與你心裡沒有隔閡、任何障礙,像自由的飛翔。

不管你是什麼人,窮人、富人、當官的人還是修行人、沒有信仰的人,他與你的心能立即溝通。有的人覺得自己高高的,但一見到噶千仁波切,他自己就低下來。一個人的傲慢豎起來,就像一個人站得高高的,倚在一堵牆上。如果根本沒有這堵牆,他也就倒了。一個人的傲慢是需要對境的,如果我們兩個見面,你是高高在上的話,我也可以裝得高高在上。如果我是石頭,但你是水,石頭放到水裡,立即會沉下去。噶千仁波切和別的上師不一樣,他永遠很低,很謙卑,別人到他面前,自然一下子就謙卑起來。在藏區,在東方,在西方,都是這樣。噶千仁波切的慈悲心和菩薩行,都是我們學習的榜樣。

所以,我見到佛教徒,經常對他們說:“你應該去見噶千仁波切。”因為你見到他,就知道什麼是慈悲,什麼是菩薩行。

2006年,上師到北京來,我們去敘香齋素餐廳吃飯。我手裡拿著佛珠,覺得有點髒,就往桌布上擦。師父輕輕拍拍我,我一邊擦一邊問:“師父怎麼?”師父說:“別這樣嘍。”我說:“師父,沒事,我的佛珠髒了,我擦乾淨。”師父說:“你為什麼要擦在那上面?”我說:“佛珠髒了嘛。”我回答得沒錯啊。師父笑著說:“桌布的主人也不喜歡他的桌布髒啊。”我恍然大悟:“對對!是這樣!罪過罪過。”我從此記住了。不是你的東西,就可以弄髒嗎?雖然這是餐廳,但師父說得對,餐廳的主人一定不喜歡他的桌布被弄髒,後面的客人也一定不喜歡坐在桌布髒的地方。這件事我印象非常深刻。

另外一次也是在北京。上師喜歡打坐,我覺得他坐的時間太長,對膝蓋不好,就帶他去天壇。天壇很漂亮,師父就坐在回音壁那裡念經。忽然很多人,包括漢人、外國人,湊到師父那裡,有的人居然跪下。他們應該是沒有信仰的人,因為身上沒有任何有信仰的標誌,像我們佛教徒戴著佛珠啊什麼的。他們對師父合掌,師父送給他們《佛子行》、見解脫。

我感觸很深。那些人和師父說話,師父聽不懂,但他們就跪在那裡。我們在旁邊的人,沒把師父當成偉大的人物,沒有攙扶著、保護著、給他穿上很有威儀的衣服。師父看起來就是一個很普通的老人家。我就想,什麼是慈悲的力量?我和師父比較,我更年輕、長得好看,語言也通;那裡也有其他的老人,長須飄飄,仙風道骨的,可大家看到我們為什麼沒感覺?為什麼見到師父就喜悅?佛菩薩度化眾生的力量,不需要語言,不需要長相,只要有慈悲心。真的慈悲心,所有人都能感受到。我想,我小時候,上師不斷地讓我們修《佛子行》,原來《佛子行》的力量這麼大啊。

上師離開的時候,那些人特別滿意。這就是慈悲的力量,能讓陌生人感到喜悅。這讓我更堅定地相信,佛教度化眾生,最重要的就是慈悲心和菩提心。

他的這種慈悲,是從內心裡來的。現在小時候上師的教導、上師的行為,會像畫面一樣閃在我眼前。我16歲的時候,有一天跟著上師看病人。卡志村有位叫更卻瓊措的老太太快死了,她好像得了麻風病,身上有臭味,可能是內臟腐爛了。她的鼻涕口水都流在外面,很臭。我害怕,覺得髒,不敢過去。師父就像平常一樣過去,將她的頭抱在懷裡,用額頭親她的額頭,用手給她把鼻涕口水和濃血抹掉。我心裡想:“哎呦師父啊,太髒嘍!”師父給她灌頂,抱著她對她講,死的時候要念阿彌陀佛,死沒關係,只是進入另外一個世界,就像我們脫掉舊衣服一樣。師父就這樣對她講如何面對死亡,在死亡過程中要怎樣做。那個老人看起來非常踏實、安詳,對死的恐懼似乎真的消失了。

我想,可能只有她的母親才能那樣對她,她的親戚都不可能做到上師這樣!

師父過後看出我的感覺,對我說:“假如今天躺在這裡的是你,渾身發著臭味,如果一個人過來,像我摟她一樣地摟著你,給你抹掉鼻涕口水,你會是什麼感受?”

我說:“不可能啊師父。”師父說:“噢,是嗎?”我說:“我理解,我可能會開心吧。”

我雖然這樣回答,其實心裡想:“難道你的意思是,我也可能這樣慘嗎?不可能的,師父!”

那是我16歲時的想法。但現在我再想師父這個問題,知道這真的有可能!而且有可能比這個還慘。她可能躺了幾個月、一年,我們甚至有可能躺上七、八年,或者幾十年中都這樣過日子。當時覺得不可能,現在知道,這是可能的。

他就是這樣通過一件件小事來教育我們。小時候上師對我點點滴滴的教育,開始產生作用。小時候天天跟他學習,去給別人念經。一開始他不在,我也裝模作樣地念。一天天下來,他外在的行為,我好像學來了。但長大了,他的思想開始影響我。當然佛教中說,上師和自己的心應該是相應無二的。這種修持能不能達到不一定,但依止一個好的上師,對自己的修行肯定有很大的幫助。

在他的弟子中,不管來自東方還是西方,所有人都有同樣的感受:“上師是對我最親的、最好的!”你問一個精神有障礙的人:“噶千仁波切對你怎麼樣?”他會說:“好啊好啊!”窮人也是這樣:“我對上師沒什麼供養,但上師對我最好!”所有弟子都有這樣的感受。大家都覺得對自己最親的人,是噶千仁波切。對一個佛教弟子來說,想學習菩薩行為,多見一些這樣的上師,非常重要。不要只接觸與自己一樣的人,因為你提高不了自己,改變不了自己。如果真正地相信因果,下輩子想繼續修行,有度化眾生的大乘心願,尋找的上師應該是噶千仁波切這樣的。

這次去香港見師父[注6],聽師父講說《普賢王如來願文》,我做了部分翻譯。我似乎又回到了小時候跟隨著他的感覺。我真希望繼續當上師的翻譯,我相信,如果能一直看到上師,就像給自己加了保險。我們學佛,就是要減少貪嗔癡,增加慈悲。見到上師,會讓你沉穩,產生平等心,敵友之心減輕,上師在你心裡產生的力量,讓你消掉貪嗔癡。

好的上師會讓你展開思維空間,但另一種環境可能讓你越來越狹隘:本來我是佛教徒,又變成了“藏傳佛教徒”,再變成“噶舉派”,再“直貢噶舉派”,然後又變成“我是摩耶寺的”,其實就又變成“我”了。這種越來越小的心胸,鑽到牛角尖裡,烏雲般的妄念、空想,在很窄的牛角尖裡打滾。

好的上師會讓你越來越輕鬆,空間越來越大,發現佛教原來這麼有智慧!見到上師,會對佛教有更堅定的信心,更堅信因果,更有慈悲心,要利益他人的心,馬上充滿力量。

藏傳佛教那麼多的修行人,問他們噶千仁波切是什麼樣的人,不管是黃教還是苯教,他們都會合掌的。他不是法王,不是大學者,不是明星。真正碰到難題的時候,到他面前,他說完以後,你好像立即打開了心結,輕鬆、舒暢。那天見到一位40年的基督徒,她當年處於無法排解的痛苦中,一見到噶千仁波切,痛哭失聲,就改成佛教徒了。當然基督教本來就進行善的教育,她是善良的,有這個基礎,再要提升的時候,碰上比那個更強大的善的力量,她就很輕鬆地變成佛教徒。她也不認為基督不好。

如果有一個人告訴我說:“噶千仁波切殺人了。”師父如果真的殺了人,我絕對相信,師父一定不是為了自己,動力一定不是貪嗔癡,而是慈悲。如果是別人,我就不確定了:“他為什麼殺人?他不是佛教徒嗎?”但如果是噶千仁波切,我只會輕輕地說:“哦,是嗎?”我一定很清楚地知道,他不是為了自己,一定是為了眾生。

(劉鑒強訪問整理,未經兩位仁波切審閱)

注:文章內容版權所有,轉載請務必注明作者及出處

----------

注釋:

[1]嘉塘草原在青海稱多縣

[2] 直貢法王認定了本文講述者為第九世喬美仁波切,當時噶千仁波切以開法會的形式來觀察他。

[3] 直貢噶舉祖師吉天頌恭即出自吉拉氏族

[4] 喬美仁波切的傳承

[5] 持明上師烏瑟多傑傳承

[6] 噶千仁波切2013年八月底在香港大圓滿心髓中心傳法

--

本文轉載自「喬美仁波切微信公眾平台」

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwMTM3MTI0Mw==&mid=402208354&idx

=1&sn=c31aca47af547c9805a0203025b4e806#rd

--